De la piedra al pensamiento

El Ecuador parece vivir de sobresalto en sobresalto, vuelve cada cierto tiempo, a mirarse en el espejo de la protesta social, las calles se llenan de gritos, las carreteras se bloquean y el país parece suspender su respiración. Pero más allá del ruido, la gran pregunta sigue intacta: ¿qué queremos construir juntos? La protesta indígena, otrora símbolo de muchos, se ha desgastado en consignas repetidas y en una violencia que termina devorando sus causas. “No hay peor esclavitud que la de las ideas fijas” es una frase atribuida a Ortega y Gasset que viene a cuento, tal vez el movimiento indígena haya quedado prisionero de sus propias ideas y percepciones.

Por primera vez, sin embargo, se vislumbra un cambio, porque las voces individuales emergen del coro, muchos como Punina, Chango o Tituaña piensan con autonomía, sin miedo al anatema del “colectivo”. El indígena contemporáneo empieza a reconocerse como individuo, como ciudadano, como sujeto de razón más que de consigna y eso es esperanzador. Quien haya leído a Nietzsche podría deducir que “el que no tiene alas inventa razones para no volar” tal vez ha llegado el tiempo de desplegarlas convencidos de que la atomización no es fractura, sino libertad.

La “plurinacionalidad” prometida por la Constitución de 2008 ha quedado en ambigüedad, ¿Es un Estado o muchos estados dentro del Estado? El populismo constitucionalista deformó el concepto al convertir la ancestralidad en excusa ideológica, sin considerar que, invocar lo ancestral no basta, también los errores envejecen transformados en costumbre olvidando siempre preguntarse el porqué de las cosas.

La justicia indígena deambula sin normas escritas ni límites claros, se volvió campo del arbitrio, ¿Cuántos azotes son justicia y cuántos abuso? ¿De qué dependen? ¿De la voluntad del dirigente o del griterío de la masa? no se puede justificar la arbitrariedad, la libertad no consiste en hacer lo que se quiera, es hacer lo que se debe.

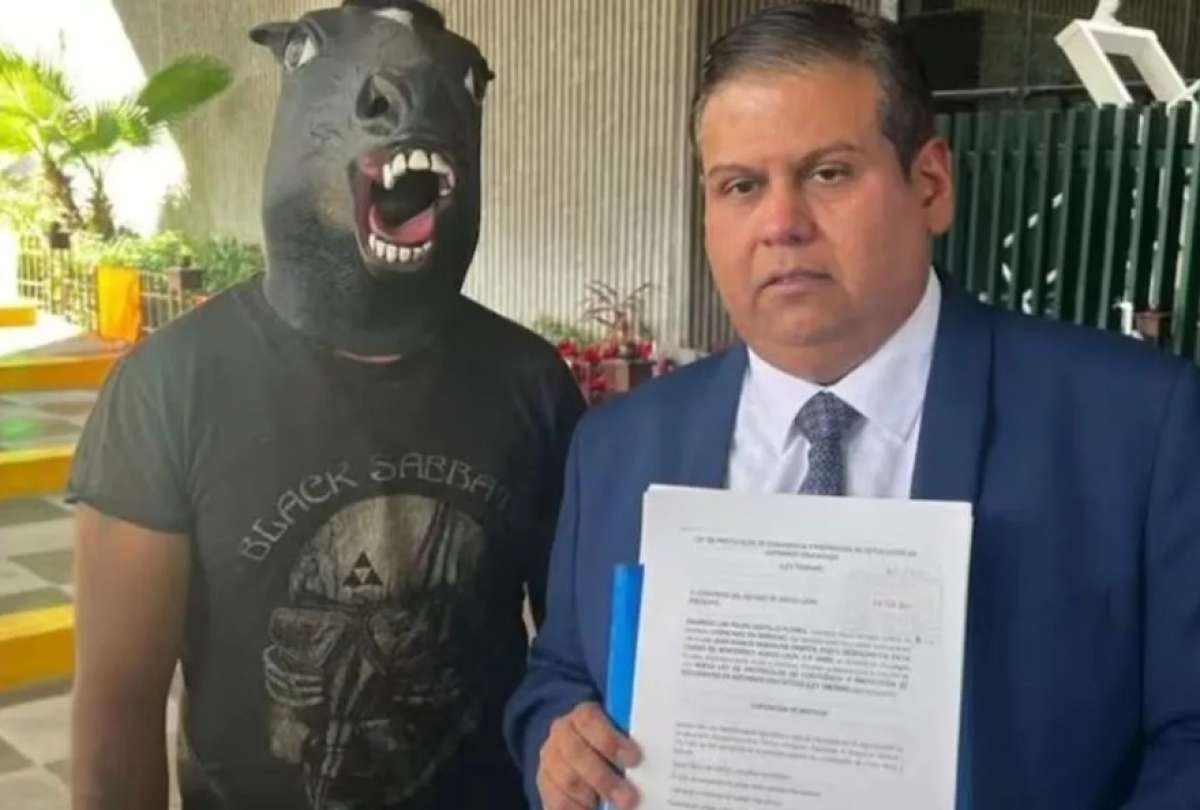

En las comunidades más cerradas, la pobreza sigue siendo mayor al 80% y la desnutrición infantil una rutina. El comunitarismo, más que virtud se ha vuelto trampa, en cambio, los individuos que aceptan las reglas del mercado, que emprenden, innovan y dialogan con el mundo, prosperan. No se “blanquean” por escuchar rock o estudiar en el extranjero, como dicen los académicos empecinados en salirse con la suya. El joven de hoy quiere abrirse a la modernidad sin renunciar a su identidad, quieren que el quichua -que no es el quechua- evolucione, se fortalezca, se escriba en el presente.

La CONAIE, cada vez más aislada, confunde liderazgo con imposición, Marlon Vargas e Iza centralizan decisiones y generan resistencias dentro del indigenado a nivel nacional. La violencia del paro reciente no fue expresión de fuerza, sino de debilidad, el paro sin pensamiento no transforma, solo irrumpe e interrumpe.

Quizá el desafío sea otro, dejar de romantizar la confrontación y comenzar a construir ciudadanía, el Ecuador no necesita más paros, sino más diálogo, no más dogmas, sino más ideas. Si el movimiento indígena logra mirarse a sí mismo con sentido crítico y el Estado aprende a escuchar sin paternalismo, el país entero podrá avanzar hacia una convivencia madura.

Porque el futuro no será comunitario ni individual, será común…

Recuperan los cuerpos de los nueve esquiadores muertos en la avalancha en EE.UU.

María José Pinto llevó a Harvard la visión de política social centrada en las personas

Emelec elige nuevo presidente: LigaPro felicita antes de la proclamación

Daniel Noboa envió al Registro Oficial las reformas al COOTAD

Aprehenden en Lago Agrio a alias “MIZON”, objetivo de alto valor requerido por Colombia

Ecuador entre los favoritos del Atlético de Madrid

María José Pinto llevó a Harvard la visión de política social centrada en las personas

Más artículos de Mauricio Riofrío Cuadrado

Más artículos de Mauricio Riofrío Cuadrado