Antropología geopolítica social - un mundo en grietas

Vivimos tiempos en que la devastación no es un suceso lejano, sino una presencia cotidiana. En Palestina, por ejemplo, las cifras hablan con brutal claridad de cientos de miles de personas desplazadas en la Franja de Gaza, otro tanto importante de civiles muertos, entre ellos niños; hogares demolidos, ciudades que ya no pueden atender las necesidades básicas de las familias que huyeron varias veces.

Mientras tanto, en Sudamérica las sombras se proyectan sobre la corrupción estructural, el tráfico de personas convertido en industria criminal, la violencia que se desborda en algunos países, la impunidad. Son antípodas —o tal vez espejos invertidos— de las fotos internacionales que muestran bombardeos, zonas de guerra, evacuaciones. Porque también en América Latina hay niños cuyas escuelas no sirven, barrios que parecen abandonados, migrantes estigmatizados, personas que huyen de la pobreza, del delito, del narcotráfico, de la falta de oportunidades.

El consumo de drogas —tanto como fenómeno de mercado ilícito como de desesperación—, el tráfico de seres humanos, la trata de personas, las mafias que operan sin freno, la corrupción a alto nivel que desangra al Estado: esos males revelan que el subdesarrollo no es solo económico. Es también moral, institucional, social. Es un tiempo fosilizado: promesas rotas que no encuentran reparación, generaciones que crecen en el eco de la desigualdad, invisibles ante políticas que privilegian intereses privados o cortoplacistas.

Aquí resulta profunda la reflexión de Edgar Morin, en su obra Introducción a una política del hombre, donde alerta que las ideologías modernas —liberales, socialistas— han olvidado al ser humano más allá de su papel productor o consumidor. Propone una política antropológica, multidimensional, que recupere lo humano en la política, que confronte la crisis ética en que vivimos: una civilización tecnológicamente avanzada pero moralmente inmadura, atrapada en discursos sin efectos, aceleraciones sin rumbo.

Una teoría que puede servir de lente para ver este panorama es la Teoría de las ventanas rotas de James Q. Wilson y George L. Kelling. Según ellos, el desorden visible —una ventana rota sin reparar, grafitis, basura, actitudes incívicas— envía señales de abandono, de falta de control social, de que “aquí no importa”. Si esas pequeñas señales se ignoran, pueden acumularse y abrir la puerta a males mayores: delitos graves, inseguridad, miedo ciudadano, degradación urbana. La metáfora de la ventana rota es poderosa: una pequeña grieta, si no se repara, permite entrar la lluvia, la humedad, al moho, la ruina. Esa ventana sin arreglar no es solo vidrio roto: es imagen de sistemas que toleran negligencias, de gobiernos que liberan promesas sin cumplir, de comunidades que se sienten abandonadas.

Cuando somos testigo de la tolerancia a la impunidad, sobornos millonarios, lavado de dinero a escala global, cuando se persigue políticamente a migrantes, cuando los jóvenes se sienten sin salida, sin educación, sin salud mental, estamos ante ventanas rotas colectivas: una disonancia entre lo que se dice y lo que se hace, entre los derechos reconocidos y los derechos vividos. Esa incongruencia política —tal como Morin lo conceptualizaría— no solo es irresponsabilidad administrativa, sino crisis del ser político, crisis del ser humano consciente.

Como lo vengo señalando en varios artículos, “no todo está perdido”. A pesar del caos aparente, hay movimientos que luchan por derechos, por la justicia ambiental, por el derecho a la tierra – el agua, por los derechos de las mujeres, de las identidades, de los migrantes. Hay prensa independiente que denuncia, hay comunidades que resisten, que abrazan la solidaridad, que construyen redes humanas donde la institucionalidad falla. Hay propuestas de transparencia, de anticorrupción, de justicia restaurativa, de salud mental comunitaria. Hay jóvenes que no aceptan las ventanas rotas como destino.

El mundo que describimos está marcado por devastaciones, indiferencias y grietas, pero esas fisuras también son lugares de esperanza. Una política del hombre (en el sentido de Edgar Morin), nos llama a reinventar, a exigir gobiernos transparentes, instituciones que respondan, normas que se cumplan, pero también a cultivar la ética del cuidado, la solidaridad, la fraternidad.

Si “una ventana rota sin reparar” es señal de que nadie cuida, hagamos de la reparación una señal de que sí importa: que la justicia importa, que la vida importa. Porque un mundo más justo, más humano, más sostenible no es utopía si nos movemos con visión, con coraje y con responsabilidad. Que las voces de las víctimas, los desplazados, los que luchan sean—no sólo escuchadas—sino acompañadas, integradas en el tejido institucional y social. Esa es la ventana abierta que podemos construir: no de abandono, sino de cuidado compartido.

VIDEO: Lo iban a ayudar… pero todo salió mal

Argentina: avanza la reforma laboral de Milei entre protestas y debate por la huelga

Quito despide a Marcelo Dotti Almeida, exdiputado y voz histórica de la radio capitalina

Deslizamiento de gran magnitud obliga a cerrar la vía Calacalí – La Independencia

¿Te vas de vacaciones en Carnaval? Protege tu piel del sol y evita riesgos

Estados Unidos y Ecuador concluyen negociaciones para alcanzar acuerdo comercial bilateral

El profesor que selló tareas con la patita de su gato y conquistó las redes

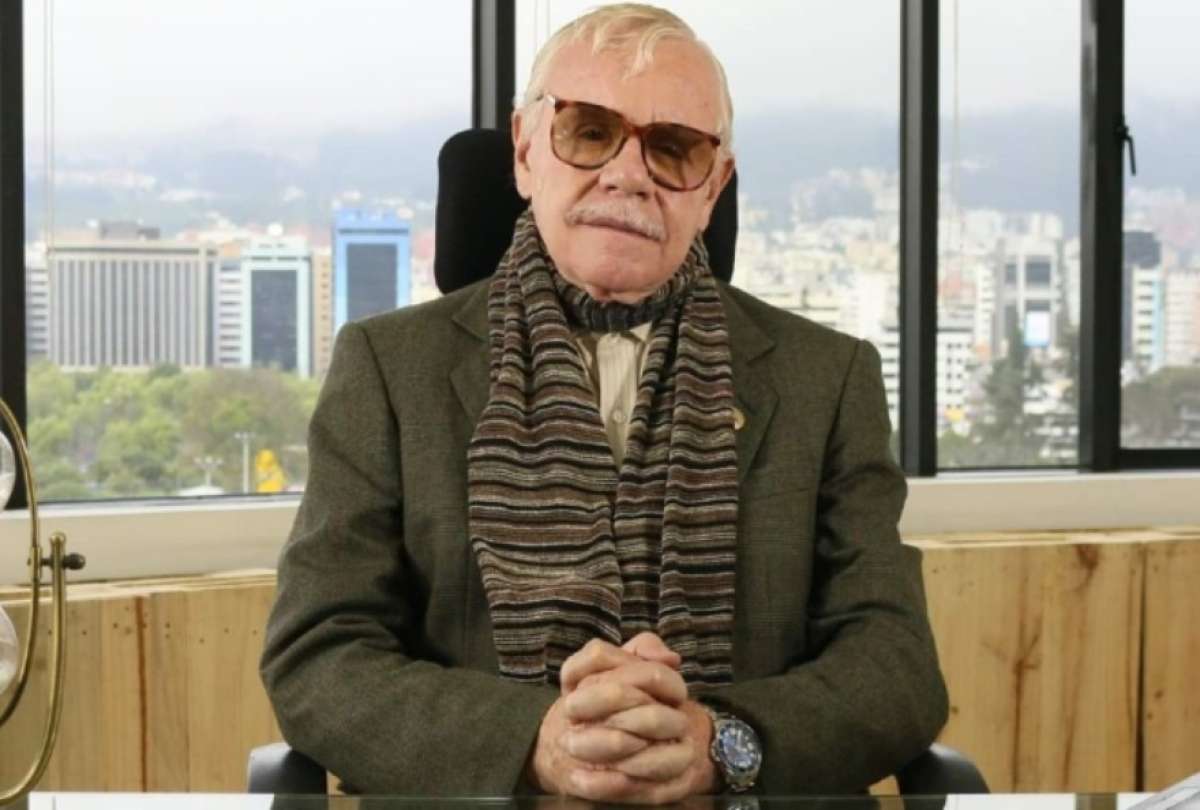

Más artículos de Wilfrido Muñoz Cruz

Más artículos de Wilfrido Muñoz Cruz